‘老眼/遠近/中近について’ カテゴリーのアーカイブ

老眼と理想のメガネライフ

老眼になるとなにかと不便ですが、メガネにより解消できます。

老眼は40代中ごろから始まり、徐々に進行して60代後半まで進みます。老眼の程度を「弱」「中」「強」とすると、50代前後までが弱い老眼、50代中ごろが中程度、60前後以降が強い老眼となります。

生活環境にもよりますが、弱の時期は遠近メガネだけで日常生活全般をカバーできます。

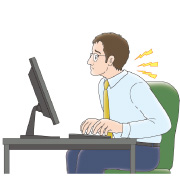

老眼が中程度に進んでくると、デスクワークにおいて遠近メガネの下の方の近用部でパソコンの画面を見るようになり、アゴを上げた状態になって疲れます。また遠近メガネの近用部は上の方より視界が狭いのでこちらも見づらい原因となります。この場合日常は遠近メガネ、仕事用に中近メガネを加えることで快適になります。

趣味や生活環境によりますが、寝転んでスマホや本を見たい人は、手元用メガネが一本あるととても便利です。できればブルーライトカット機能を付ければ目の疲れ軽減や睡眠の質の向上に効果があります。

あとはアウトドアや車の運転用にサングラスタイプの遠近メガネがあると、紫外線対策に加えまぶしさ対策にもなり、屋外での視生活が快適になります。

老眼が進んできたときに、ストレスの少ない視生活を実現するためにはこのように少し工夫が必要となってきます。

遠近/中近/近々/老眼鏡

先日NHKの「あさイチ」で、老眼対策のメガネとして、遠近、中近、近々、老眼鏡の4種類があることが放送されていました。そこでそれぞれどういうものか説明したいと思います。

老眼で一番多く使われているメガネは老眼鏡と遠近だと思います。老眼鏡は手元のみが見えるメガネで、比較的安価なので必要なところに置いておいたり、メガネチェーンで首から下げたりして、近くを見るときだけ使います。近視の人は近視用メガネを外せば近くは見えるので老眼鏡はあまり使いません。

遠近は視線の上げ下げで遠くから近くまですべてにピントが合うので、メガネを外す必要がなく最も便利なメガネといえます。

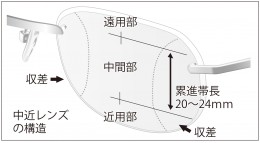

中近と近々は少しなじみが薄いかと思います。中近は遠近の室内版、近々はデスクワーク用メガネと言い換えることができます。遠近は遠くから近くまですべてにピントが合いますが、メガネの上半分ほどが遠くを見るエリアで広くとるため、手元やパソコン画面を見るエリアは狭くなります。これに対し中近は遠くを狭くし、手元やパソコン画面を見るエリアを広くしたレンズです。ホワイトボードやテレビくらいの遠くは見え、掛けたまま歩け、オフィスワーク、家事など室内生活が快適になります。車の運転等には適していません。近々は遠くを見るエリアはなく、パソコン画面と手元に特化しています。デスクトップの画面も広く見えデスクワークには最適ですが、掛けたまま歩くことはできません。一般的には遠近と、中近や近々をもう一本合わせ持つという感じです。私もオフや通勤は遠近、店では中近を掛けています。

遠近両用メガネで手元の文字が見づらい

【50代男性】

【主訴】遠近メガネをかけていて、遠くは問題ないが近くが見づらい

【原因】セルフレームで、目の位置がメガネのだいぶ上の方に来ているため、近用部に目線がとどかない

【解決方法】新しいレンズに交換し、フィッティングポイントを5mm上げた

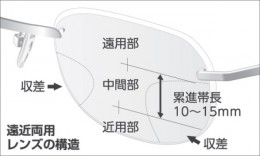

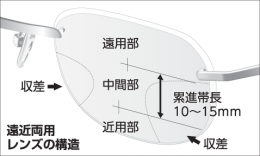

【解説】遠近メガネはレンズの中に上から遠用部と中間部と近用部が配置されています。

中間部は累進帯と呼ばれ滑らかに徐々に度が変化している領域です。遠用部と中間部の境がフィッティングポイントで、瞳の中心がここ、もしくは少しその上にくるようレンズをフレームにセットします。この位置が瞳に対して低すぎると近用部に視線が届かず、今回の例のように近くが見づらい遠近メガネになってしまいます。

中間部は累進帯と呼ばれ滑らかに徐々に度が変化している領域です。遠用部と中間部の境がフィッティングポイントで、瞳の中心がここ、もしくは少しその上にくるようレンズをフレームにセットします。この位置が瞳に対して低すぎると近用部に視線が届かず、今回の例のように近くが見づらい遠近メガネになってしまいます。

セルフレームは鼻パットがついていないタイプが多くメガネの位置(高さ)を変えられません。

鼻パットがついているフレームでは、フィッティングにより高さを変えられるので、レンズを新しくしなくても対応できる場合があります。

また、セルフレームは目に近い距離でかかるので、位置合わせを慎重に行うとともに、目線の届く位置を考慮して中間部の短いタイプの設計を選んだ方が無難です。

遠近メガネ よくある質問

Q:遠近メガネは「試したが掛けられなかった」という話を聞くが。

A:遠近レンズは進化しています。「境目のない遠近メガネ」の、なめらかに度が変わる「累進面」がレンズの「おもて側」に施された「外面累進」レンズが従来主流でした。予め共通の累進面を作っておき、そのレンズの「うら面」を研磨してその人の近視や乱視の度を組み合わせて作りますが、共通の累進面はあたかも既製服のサイズのようなくくりで、ピッタリ合う人はいいのですがMとLの間の体型のように着心地、レンズでいうと見え方、がイマイチという人もいました。これに対して最近の主流は「内面累進」といって、メーカーは注文データに基づき個々に累進面と近視、乱視の度などすべてをうら面に設計して生産します。これはオーダーメイド服のようにその人にピッタリのものが出来上がります。内面累進になって掛けられないというケースは減りました。

Q:遠近メガネを使っているがどうも見えづらいのだが。

A:考えられるのは、度数が合っているかどうかと、目とメガネの位置関係が合っているかで、メガネ店でチェックすれば原因がわかります。老眼は徐々に進行するので、3~4年くらいで近くが見づらくなることがあります。メガネが下がっていると近くが見づらい、上っていると遠くがボヤケます。また上下の位置が適正でもメガネが近すぎると近くが見づらい、遠すぎると視界が歪むということがあります。瞳孔の位置がきちんと測定されてなくレンズの焦点(フィッティングポイント)とずれていると横の方がぼやけたりします。

Q:遠近メガネを掛けると老眼が進むのでは。

A:遠近メガネを掛けずに近くや遠くを見て、目を甘やかさず鍛えるとうことかもしれませんが、老眼は水晶体の硬化とそれに付随する筋の衰えが原因で、白髪の進行が止められないように水晶体の硬化は止められません。筋の衰えも腹筋のような随意筋は鍛えられますが、心臓のような不随意筋なので鍛えることはできません。また遠近メガネは個人個人の老眼の進行度を測り、足りない部分だけを補うという仕組みで作られるので、遠近メガネを掛けていてもその人の持っているピント調節能力は十分使っています。従って遠近メガネを掛けても掛けなくても老眼の進行は同じです。

Q:自分は近くが見えるので老眼ではないのでは。

A:50代以降も近くが見える人は多くいますが全員老眼です。近くが見えるのは近視の人です。何歳になっても近視の人がメガネを外せば(焦点距離に差はありますが)近くが見えます。老眼というのは遠くから近くまで自在にピント調節できなくなった目のことです。近視の人も老眼になると(遠近でない)近視用のメガネを掛けた状態では近くは見えません。人数は非常に少ないのですが年をとっても近くも遠くも見える人がいます。この人は不同視といって左右で目の度が異なり、たまたま片方の目は遠くに合い、もう片方が近くに合う場合です。便利でいいと思うかもしれませんが疲れやすい目です。

Q:なぜ遠近メガネは値段差があるのか、安いのはダメなのか。

A:メーカーがグレード分けしていて、(メガネ店の)仕入れ価格の高安が反映されます。高いレンズはレンズ側方の収差(歪みやボヤケ)が少ない、薄く軽い等の利点があります。

安いのはダメかというと一概にそうとも言えません。老眼が進行してきた50代後半からは遠近レンズの遠くと近くの度の差が大きくなり、そうすると収差エリアも広がるので、収差の少ない高グレードの方が良好ですが、それまでは、差はありますがそれほど顕著ではありません。また近視や老眼の度の弱い人は元々薄く軽く仕上がるので、超薄型レンズ等にしてもそれほど違いはありません。あとフレームの価格差もあります。海外で大量生産されたものは安く、日本製や有名ブランド品は高めです。国産はいいものが多いですが、フレームも安いからダメということはないと思います。

Q:遠近メガネ、メガネ店選びは、値段は。

A:特別なセールを除くと、松本近辺では、安いところで税込13,000円前後から購入できます。平均でいうともっと高く3万円台くらいだと思います。最近の遠近レンズは進化していて安いから見えづらいということはないと思います。当店でも税込14,300円からご用意しています。具体的にどの店とは言えませんが、遠近メガネを作る場合は知識と経験が必要なので、数を多くこなしている店が安心です。具体的には、遠近は目とメガネの位置関係が重要なので、正確な測定とメガネが安定して掛けられるようにするフィッティング技術が重要です。また見え方に違和感がある場合に、原因と対策が見極められる人がいる店なら安心感があると思います。

Q:遠近メガネを掛ければ若いころと同じように見えるか。

A:老眼の不便を解消するために一番いい方法は遠近メガネだと思います。しかし若いころと同じ快適な視界というわけにはいきません。老眼になる前は意識しなくても目が遠くから近くまで瞬時にピント調整してくれるので、遠くも近くも目全体の広い視界で見えます。遠近メガネはレンズの中に遠くから近くまでそれぞれにピントが合うエリアを設定していて、視線の上げ下げで所定のエリアから物を見ることで遠くから近くまでピントが合う仕組みです。従って物理的にそれぞれの視界は狭くなり、老眼になる前のようにすべて広い視界で見るというわけにはいきません。

Q:老眼になったら、遠近メガネをかけなくてはいけないか。

A:遠くが見えて普段メガネを掛けていない正視や弱い近視や遠視の人は、手元用メガネを掛ければ近くが見えます。遠くが見づらいので普段メガネを掛けている近視の人は、メガネを外せば近くが見えます。それで生活上問題がなければ遠近を掛けなくてもいいと思います。しかし日常生活で、手元の資料とホワイトボード、対面の人の顔を見たりスマホやメニューを見たり、買い物で値段を見たり歩いたり、遠くを見る、近くを見る、のたびにしょっちゅうメガネの掛け外しが必要となる場面は多く、そのわずらわしさを解消するのが遠近メガネです。

Q:既成老眼鏡は掛けない方がいいか。

A:住所氏名を記入する等短時間なら既成老眼鏡で問題ありませんが、読書やスマホを見る等ある程度時間がかかるときは、目の為には既成老眼鏡ではなく、その人の目に合わせて作られた老眼鏡や遠近メガネを使用した方がいいと思います。その理由は2つあります。メガネはレンズの焦点と目の瞳孔を合わせて作られますが、そうでないとプリズムが発生し目が疲れます。既成老眼鏡は一定のためそれぞれの人の目の位置と合う確率は低いと思います。また左右の目に度数差がある人は結構多く、既製老眼鏡は同じ度なのでどちらかの目に負担がかかります。

Q:遠近と中近どちらがいいか。

A:中近は遠近を使っている人がデスクワーク等をより快適にするために併用するようなメガネです。50代前半くらいまでは細かい作業等をする人を除き、遠近だけでもさほど不便は感じないと思いますが、老眼が進んでくる50代後半以降は、遠近だとアゴを上げてパソコンの画面を見て疲れる、狭いエリアから近くを見るので見づらい等の問題が生じる場合があります。こういう時に快適に見えるのが中近です。中近は室内程度なら遠くも見えるので室内用メガネとも言われます。遠くを見るエリアが狭いので、車の運転やスポーツ等には適していません。例えば通勤時は遠近で、会社に着くと中近に変えるといったイメージです。

Q:老眼はいつまで進むのか、メガネは買い替えなくてはいけないか。

A:老眼は40代中ごろから始まり70才くらいまで徐々に進行します。遠近メガネの数値に加入度というのがあり、遠くを見る上部の度数と近くを見る下部の度数の差の数字で、0.25単位で老眼の進行と共に増えていきます。老眼なり始めは+1.00くらいから50才で+1.50くらい、60才で+2.25くらい、最終的に+3.00近くになります。だいたい3年くらいで1段階上げていく必要があり、メガネを作り変える必要があります。フレームは活かしてレンズだけ交換することもできます。

Q:初めての遠近、慣れられるか

A:適正に作られていれば基本慣れられますが、慣れやすさに個人差があります。傾向としては2つあります。遠近デビューが何歳かということと、それまでにメガネをかけていたか(遠近でない近視用メガネ)どうかです。年令を40代~50代前半と50代後半以降に分けてみると、一番慣れやすいのが今までメガネを掛けてきた人で40代~50代前半の人です。掛けた瞬間から違和感なく掛けられる人も少なくありません。今まで掛けていた人で50代後半以降の人は少し慣れの時間が必要になる場合が多いようです。今までメガネを掛けてきてない人は、レンズを通した視界や物理的に顔にメガネを掛けていることへの慣れも必要なので、今までメガネを掛けてきた人より慣れるのに時間を要します。特に50代後半以降の場合はメガネ製作時の度数のさじ加減や慣れ方の詳しい説明を必要とします。

最近の累進多焦点メガネ

累進多焦点メガネとは境目のない遠近や中近などです。

従来、遠近、中近、近々とカテゴリー分けされることが多く、それぞれに設計グレードが複数ありました。(遠近で6種類以上、中近2~3種類、近々2種類等)

最近はメーカー各社、設計グレード別に遠近~近々まで4種類ほど揃えることが多くなっています。

具体的にSEIKOレンズで見ますと、内面累進で3グレード、両面複合累進で3グレードほどあります。

そしてそれぞれに、「ALL ROUND (遠近両用タイプ)」「TOWN (遠近両用・中間重視タイプ)」「OFFICE (室内用中近・中間重視タイプ)」「ROOM (室内用中近・近方重視タイプ)」と用意されています。

これは用途別のような意味合いで、従来の遠近はオールラウンド、中近はオフィス、近々はルームといった感じです。タウンは遠近と中近の間のような設計です。

使用環境をよく聞いた上でおススメのレンズタイプを提案しています。

一般的にはオールラウンドとなります。

タウンは遠近より中間部が広いのでデスクワーク等遠近より楽になります。微妙なのは車の運転もオーケーかどうかで、個人的見解としてはいけると思います。

オフィスはオールラウンドやタウンより中間と近用部がだいぶ広いのでパソコンや資料を見たり読書などが快適です。運転には適していませんが室内程度の遠いところはOKです。

ルームはルームというよりデスクといった感じでデスクワーク専用と考えた方がいいかもしれません。

中近メガネは累進帯で見る(・・?

累進帯とは度が滑らかに変化する領域で、遠近メガネや中近メガネはこの累進帯の技術により、境目がなく目線の移動で遠くから近くまで焦点が合う使いやすいメガネになりました。累進帯での度の変化量を加入度といいます。50才で加入度1.00くらい、60才で2.00くらいです。(個人差があります)

遠近メガネはレンズの上半分に遠くを見るときの度が入っているエリア(遠用部)があり、その下に累進帯(中間部)があり、その下に近くを見るときの度が入っているエリア(近用部)があります。

例えば正視の人で加入2.00の遠近メガネは、遠用部の度が0.00、近用部の度が+2.00となります。

ところで、メガネを作るときにはフィッティングポイント(FP)と言って、遠く(無限遠)を正面視したときの瞳の中心をレンズの所定の位置に合わせる作業が必要です。

遠近メガネはこのFPが遠用部に設定されます。(通常遠用部と中間部の境目から2mmほど上あたり)したがって、まっすぐ前を見たときの視線は遠用部にあり、遠くがよく見えます。そして視線を下げていくと焦点はだんだん近づいてきます。

これに対して中近メガネは累進帯が遠近より長く20~24mmほどあります。(製品によって20mmだったり23mmだったりします)

中近の特徴としてはFPが累進帯の中に設定されることにあります。どこに設定するかは使用条件によって若干異なりますが、一般的には、例えば累進帯長が20mmの製品では上から8mmのところに合わせます。

ここから少し専門的になりますができるだけわかりやすく説明しますので興味のあるか方は読んでみてください。

正視の人で加入2.00の中近メガネで説明すると、まっすぐ前を見た時には累進帯20mmの中で上から8mmのところで見ることになり、加入2.00×8/20=+0.80の度が入った位置で見ます。レンズの度と焦点距離は逆数の関係となっています。計算上FPでの焦点距離は1÷0.80=1.25mとなります。ちなみに加入2.00の中近とは、近用部でものを見るとき、例えば33cmでものを見るとき自力の調節力(目が水晶体を膨らませて遠くから近くにピントを合わせる力)+1.00にメガネが+2.00のサポートをして+3.00=1÷3.00=0.33mにしているという意味です。

FPではレンズの度+0.80に自力の+1.00を加えると+1.80=1÷1.80=0.55m すなわち125cm~55cmに焦点が合う中近メガネということになります。

実際の場面で言うと、例えばデスクワークで見るディスプレイがデスクトップPCのように正面の高さの場合には125cm~55cm内の位置に置けば大丈夫です。

ノートPCの場合は一般的にもう少し目線を下げた位置にディスプレイがあると思います。例えばFPからもう6mm下から見ると、その位置の度は+2.00×(8mm+6mm)/20mmなので+1.40となります。この時の焦点距離は1÷1.40=0.71mです。自力の調節力+1.00を加えると1÷(1.40+1.00)=0.42mなので、この位置では71cm~42cmが見え、デスクワークとしては快適な状態となります。

調節力というのは、40代半ばくらいまでは+3.00以上あるので近くに焦点を合わせるのにメガネのサポートはいりません。しかし50才で+2.00 55才で+1.50 60才で+1.00と衰えてきます。(この数字は長時間近くを見るときの数字で瞬間見るだけならこの倍くらいの調節力があると言われています)

33cmを見るときの度は+3.00なので、50才では+1.00 55才では+1.50 60才では+2.00のメガネのサポートが必要となります。

下方回旋とは

遠近両用メガネは主に縦の視線移動で遠いところから近いところまでピントの合うメガネです。

視線を移動させるためには目(目玉)を動かす必要があり、目は周りの眼筋によって360度上下左右に動きます。これを専門用語で回旋といいます。

遠近メガネで活躍するのが下方回旋、すなわち目を下方に動かすことです。

遠近メガネで近いところが見づらい場合、老眼が進んで近いところの度を変えなくてはならない場合が多いのですが、自然な下方回旋でメガネの下部にある近いところを見るエリア(図の近用部)まで視線が届かないことが原因の場合もあります。

その理由としては、主に2つ考えられます。1つは単純にフィッティングがきちんとできていなくて、メガネが下がってしまい近用部に視線が届かないこと。もう1つは、遠近レンズの設計が使用条件に合っていない場合です。

具体的には、鼻パットのないセルフレーム(プラスチックフレーム)などは、個人の鼻の形状にもよりますが、比較的目に近い位置にレンズがくることがあります。(ちなみにレンズと目の距離を角膜頂点間距離といい12mmに設定することを前提にレンズの度数が設計されています。)

その場合想像していただくとわかると思いますが近用部まで視線を持っていくのが、頂点間距離が長い場合よりもきつくなります。従ってそのような場合は中間部の短い(近用部までの距離が短い)設計にする必要があります。実際はレンズ自体の傾き(前傾角)も要素に入れる必要があります。

老眼とメガネ

こんな話を身近で聞いたことがありませんか?

「40代前半で近くが見づらい(-_-;) もう老眼?」

「90才でもメガネなしで新聞読んでまーす(^^)v」

「遠近両用メガネ作ったけど私には合わない、使えない」

・老眼は全員がなる

・ほぼ年齢に比例して進む

・そして老眼には遠近両用メガネがベスト

これは真実です

ではなぜこのようなことが・・・

それは、元々の目の特徴に理由があります

元々の目を大きく分類すると「正視」「近視」「遠視」の3種類に分かれます

あなたもこのうちのどれかに属しています

近視の人は近くに焦点が合う目で、遠くがぼやけます

90才になっても150才になっても近くは見え遠くはぼやけます

それで遠く用のメガネで過ごしている人は老眼になるとおでこにメガネを上げて近くを見ます

*近視にも「弱め」「強め」があります 強めの人はおでこにメガネを上げスマホを見るとき、周りの人がびっくりするくらい近づけて見ます 弱めの人は老眼が進むとおでこにメガネを上げてもだんだん見づらくなります

40才そこそこで近くが見づらくなる人は遠視です

きっと若いころは「視力2.0だぜ!」とか言っていた人です

遠視は遠くを見るときも近くを見るときのようにピント調整している目です(無意識にですが) 正視や近視は近くを見るときだけピント調整します

それで遠視は人一倍ピント調整して近くを見ています

*ピント調整と言いましたが、調節力のことで、この調節力の衰えが老眼です

遠視はいつもピント調整している疲れやすい目でもあります

(いずれもメガネで解決できます)

遠近両用メガネが掛けられないというのは、正視や遠視の人から聞きます

近視の人のように若いころからメガネをかけていない、老眼時にメガネデビューする人です

初めてメガネをかける負担(物理的にも、レンズを通した視界という意味でも)に加えて、「度」「メガネの位置」「レンズ設計」が正確に作られていないと掛けづらい遠近にいきなり挑戦するわけですから、相当正確に作られた遠近でないと慣れられない人もいます

ちなみにきちんと作られた遠近なら慣れて使えます

もっとデスクワークを楽にしましょう(^^)/

老眼には遠近両用メガネが日常生活全般に対応して便利ですが、デスクワーク等での見づらさには専用メガネで解決する方が増えてきています。

1.掛けたまま遠くもある程度OKの中近メガネ

2.遠くは見づらいがパソコン画面から手元が快適なメガネ

上記2のメガネは、目からパソコンモニターまでの距離に合わせてメガネの度を調整し、50代中ごろまでは、目の自力の調節力で手元30cmくらいまで見えます。

それ以降の年令の方には、累進レンズで手元30cmくらいまで見えるよう補助します。

デスクワークの長い方、大きなモニターや複数のモニターを見る方などは、このような専用メガネを持つことにより、快適な見え方が実現できます。